Projet binational mené par le lycée Evariste de Parny de l’île de La Réunion et l’IES Enric Valor de Castalla, Communauté valencienne, Espagne

Ce projet, parti de l’objet géométrique de fractale «infiniment morcelé» dont des détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie a généré de nombreuses productions, une année entière d’échanges et….d’innombrables heures de travail qui ont créé des liens forts et des souvenirs inoubliables.

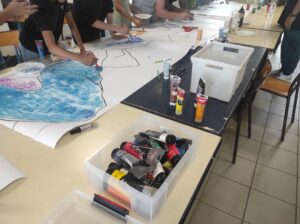

Débuté dès la rentrée scolaire d’août 2023, ce projet mûri à l’avance entre 2 établissements scolaires qui avaient déjà travaillé main dans la main et pratiqué des mobilités impliquant élèves et professeurs, a été lancé en fanfare au mois de septembre avec la venue des collègues espagnoles qui ont accompagné les élèves de Première de la section européenne espagnol pendant une semaine pour un atelier de création d’avatars qui leur permettraient de se présenter de façon inédite à leurs futurs correspondants dès qu’ils reprendraient à leur tour le chemin de l’école.

C’est une équipe pluridisciplinaire de 4 collègues (Mme ROCHE en espagnol et M. MATENCIO en mathématiques épaulés par Mmes TIOUCAGNA et LAFOURCADE, nos professeures documentalistes) qui, à la suite d’un premier projet ERASMUS + mené l’année précédente avec cet établissement proche de la célèbre ville d’Alicante, ont décidé de se lancer dans un projet novateur, créatif et ambitieux qui permettrait, par le biais de nécessaires échanges entre les lycéens des 2 pays, d’assembler les « morceaux » de poésies et d’un véritable cours de maths réalisé par les élèves eux-mêmes.

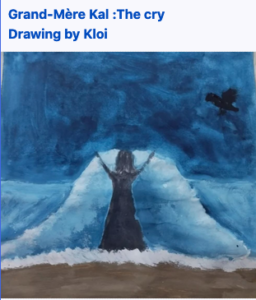

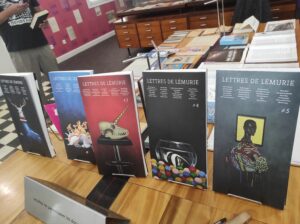

Après une année de travail intense, Mme ROCHE a eu l’opportunité d’aller à son tour à la rencontre des élèves espagnols pour clore avec eux ce beau projet dont les membres de notre communauté éducative ont pu avoir un aperçu grâce à une exposition installée au CDI au mois de mai. Le produit fini consiste en une revue virtuelle exclusivement en langue espagnole rassemblant l’ensemble de la production littéraire des apprentis poètes ainsi que les capsules vidéo produites par les professeurs de mathématiques en herbe.

Dernière étape pour les enseignants : la demande de label national que les collègues espagnoles sollicitent également… avec l’espoir de décrocher une reconnaissance au niveau européen. L’aventure continue !